“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试

小学教师资格证《教育教学知识与能力》试题题库(2158题)

第1681题

为本课设计一则板书并简要说明理由。(15分)

参考答案:见解析

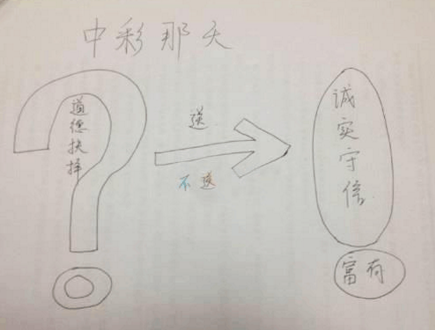

解析: 【板书设计】

(设计意图:板书对文章大意进行了简明扼要的梳理,让学生清楚文章的脉络,以及“父亲”情绪转变的原因,深刻理解“一个人只要活得诚实,有信用,就等于有了一大笔财富”这句话,明白“诚实、守信”的做人原则。)

第1682题

假如由你来执教这节课,将有哪些基本的课堂教学环节?请简明扼要地阐明你的教学设计。

参考答案:见解析

解析:

教学过程:

(1)故事导入,揭题激趣

讲成语“自相矛盾”的故事,(可由学生讲)并浅析其寓意。

问:如果矛和盾再次碰在一起,结果会怎样呢?《矛和盾的集合》这篇文章会给你一个意想不到的答案。

(2)初读课文,学习生字、新词,整体感知课文

①认读生字。

②认读词语。(分两组)

A.第一组:集合、招架、紧张、固然、乌龟、自卫、进攻、炮口、坦克、战场、首次、长处、胜利者。

(这组词语只要求读正确即可)

B.第二组:左抵右挡、难以招架、合二为一、大显神威、庞然大物、哇哇直叫、乱作一团。

(这组词语要求边读边想词语的意思,带着感情朗读。“左抵右挡”“难以招架”放到课文的句子中去理解)

③朗读课文,要求正确、流利,特别注意读好上面的词语,读出一定的感情来。

④用“矛、进攻、盾、自卫、合二为一、大显神威”等词语概括全文讲了一件什么事。

(3)细读课文,深入分析

①学习第1~4自然段

过渡:坦克第一次出现在战场上,就显示出强大的威力。发明家是怎样想到把矛和盾的优点集合起来,发明了大显神威的坦克呢?

A.小组合作学习1~4自然段,进行讨论:发明家的思路是怎样的?画出有关的词句。

B.全班交流,说说找出的相关词句,并板书出来。参考如下:

比赛时难以招架——盾太小了——盾大得像铁屋子——开小洞——伸出进攻的“矛”——加上轮子、装上履带——坦克。

C.参考以上板书,说说发明家发明坦克的思路和过程。

②学习第5自然段

过渡:矛和盾的这一次交锋,不再是自相矛盾,而是碰撞出了“坦克”这一新鲜事物。

A.坦克具有矛和盾的什么特点?请从第5自然段中找出一句话来解答这个问题。

B.第一句话:“坦克把盾的自卫和矛的进攻合二为一,在战场上大显神威。”

a.联系这句话说说“合二为一”的意思。

b.说说你对“大显神威”的理解,用课文里的句子来说明。(抓住“庞然大物、哇哇直叫、乱成一团、一下子退了十公里”等词句来理解)

c.生活中有没有让你感到“大显神威”的事物呢?

C.有感情地朗读第5自然段,读出坦克在战场上的威猛气势。

③学习最后一段,揭示道理,拓展思维

过渡:为什么这次矛和盾相处在一起,不再自相矛盾而是变成威力无比的坦克呢?

理解重点句:“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者!”

A.联系这篇课文说说这句话的意思。(提示:文中说到了哪些事物的长处,这些事物的长处是怎么集于一身的)

B.你还能用哪些例子说明这句话?

(学生讨论交流,各抒己见。老师引导学生拓宽思路,可以从实际应用、做人学习、处理事情等方面去思考。如:铅笔和橡皮的结合——橡皮头铅笔;电风扇和取暖器的集合——空调……)

(4)总结写作方法,仿写课文

①这篇课文告诉我们一个什么道理,文章是怎么样把这个道理说明白的?

(这篇文章告诉我们:谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者。文章是借发明坦克这件事来说明这个道理的。用具体事例来说明道理是写文章常使用的方法,不能空讲道理,这样才能有说服力)

②仿照这篇课文,想象编写一个发明故事(如:橡皮头铅笔的发明),说明“谁善于把别人的长处集于一身,谁就会是胜利者”的道理。

(5)板书

第1683题 设计本次写作课的教学目标。(15分)

参考答案:见解析

解析:教学目标

知识与技能:能够通过恰当的语言和具体的事例来表达内心的真情实感,有自己的想法。能够正确使用冒号、引号等标点符号。

过程与方法:在交流中增强表达的自信,并且学会倾听、尊重别人独特的内心感受,提高自己的认识。通过观察、讨论和回忆等形式发现自身的真实感受,学会与生活实际相联系的写作方法。

情感态度价值观:乐于与他人分享内心的真实感受,愿意表达自己,感受习作的快乐并增强习作的自信心,逐步养成留心观察,勤动笔的写作习惯。

第1684题 分析学生完成该写作内容的难点。(15分)

参考答案:见解析

解析:难点:根据不同对象和情境运用得当的语言,情感表达要真实自然。

分析:本次设计意在引导学生联系生活和思想的实际,抒真情,讲真话,自由表达,写出独特的感受和体验,做到情感真实自然。要重视习作前的充分酝酿,习作时的思考,习作后的再次交流等。

第1685题 为上述学生的习作写一则100字左右的评语。(10分)

参考答案:见解析

解析:

评语:你的愿望真有创意,真让老师觉得出乎意料。作文中对爸爸的描述让老师看出来你对爸爸的观察还真是细心啊!列举了那么多当爸爸的好处,我都能感受到你强烈的愿望了。但是别忘了当爸爸不光威风啊,爸爸上班也是很累的,照顾你也是很辛苦的。另外还要注意一下,写完后自己读一读,不要丢字落字,"我再告诉当爸爸最后一个好处"这句话中是不是丢了一个重要的字呢?

第1686题

关于第一学段识字与写字,新课标提出( )。 ①识字与写字是阅读和写作的基础 ②1~2年级要多认少写 ③引导学生掌握基本的书写技能 ④初步感受汉字的形体美

A.①②③④

B.③④

C.②③④

D.①③④

参考答案:B

解析:

《小学语文课程标准》对于小学生识字与写字方面的具体要求为:①喜欢学习汉字,有主动识字的愿望。②认识常用汉字1600~1800个,其中800~1000个会写。③掌握汉字的基本笔画和常用的偏旁部首,能按笔顺规则用硬笔写字,注意间架结构。初步感受汉字的形体美。④写字姿势正确,有良好的书写习惯。⑤学会汉语拼音。能读准声母、韵母、声调和整体认读音节。能准确地拼读音节,正确书写声母、韵母和音节。认识大写字母,熟记《汉语拼音字母表》。⑥能借助汉语拼音认读汉字,能用音序和部首检字法查字典,学习独立识字。

第1687题 请为上面这段话设计一份教学方案。

参考答案:见解析

解析:

教学目标:

1.运用多媒体创设情境,感受万里长城的雄伟英姿,解决文中的难点。

2.指导学生抓住总起句、重点句,利用词语推敲等方法,读懂句子,理解内容,感受万里长城的伟大,激发民族自豪感。

3.有感情地朗读这段话。

教学过程

1.看长城风光片。思考:你印象最深的是什么?

2.听教师朗读。思考:你从哪些语句中可以感受到长城的气魄雄伟?

3.学生自学。

4.找伙伴交流:可交流自学情况,也可交流自己的感悟。

5.全班交流。重点句举例:

(1)它像一条巨龙横卧在我国北方的崇山峻岭上,从东头的鸭绿江边到西头的嘉峪关,高高低低,蜿蜒曲折,全长6500多公里。

A. 学生谈自己对长城雄伟气魄的感悟和理解。

B.谈“巨龙”这一比喻运用的巧妙。

C.朗读体会。(个人——集体,注重学生的情感表现情况。)

(2)成千上万的参观者登上长城,目睹了长城坚强、刚毅、庄重的形象,无不赞叹:“啊,确实了不起!”

A.四人小组合作学习:该怎样来读这一句话?

B.两组交流:谈自己的处理——现场朗读。

C.学生评价同学、教师的朗读,加深对句子中蕴涵的感情的理解。

D.全体有感情地朗读。

6.随音乐朗诵课文,表现长城的气魄雄伟。

7.模仿本段:用一段话写一写家乡有特色的建筑物。

第1688题

请根据上述要求制作教学设计。

参考答案:见解析

解析:

一、学情和教材分析

异分母分数加减法这一课的教学是在学生初步认识了分数,以及分数的意义和性质的基础上进行的。学生在三年级时已经初步认识了分数,知道怎么读写简单的分数,分数所表示的意义,分数大小的比较等等,而在本学期也进一步认识了分数,了解与掌握了分数的意义和性质,知道了单位“1”、分数单位、约分、通分、最大公约数和最小公倍数等知识,并在此基础上学习了同分母分数加、减法,这些都为本课的教学奠定了扎实的基础,而学好本课也是为之后的教学铺平道路。教材以生活垃圾这一题材入手,贴近学生的生活实际,符合新课标的要求,教学资源要与学生的实际相符合,激发学生学习的主动性。在之后以学生之间的对话,引出异分母分数加减法可以通过转化的方法来解决,并动态展示了通分的过程,让学生更加清楚地知道解决方法的过程。而第二题则是对学生掌握知识的一个巩固,放手让学生试着自己解决问题,得到对知识的内化与掌握。

二、教学目标

1.知识与技能:

(1)理解异分母分数加、减法的算理;

(2)初步掌握异分母分数加、减法的计算法则。

2.过程与方法:

通过观察、比较、分析的过程,锻炼动手能力和综合分析能力,渗透转化的数学思想方法。

3.情感、态度与价值观:

在探究学习的过程中,提高团队精神,获得积极的数学情感,逐步建立学好数学的信心。

三、教学重、难点

重点:异分母分数加、减法的计算法则。

难点:异分母分数要先通分再相加、减的算理。

四、教法与学法

教法:创设情景,引导探究,归纳概括。

学法:合作探究,分析概括,练习反馈。

五、教学过程

(一)复习旧知,逐步导入

1.复习同分母分数加减法。

课件出示题目;

同学们,之前我们学习了同分母分数的加减法,你们还记得吗?咱们来试试。

(教师要进行适时点评,需要请学生说说是如何计算得到的,巩固同分母分数的加减法的计算方法)

2.同学们,我们每个班级后面都有一个卫生角,能说说它有什么用途吗?再适时引出生活垃圾的概念,出示教材上生活垃圾的统计图。

3.观察统计图,激发求知欲

请仔细观察这张统计图,结合你所学的知识,说说你能获得哪些数学信息。

(通过观察,学生能说出各种生活垃圾所占的比例,观察深入的学生还可能会进行比较大小,并尝试进行加、减计算,若学生未能深入观察,教师要做适当的引导)

4.比较发现问题

(板书一个式子,让学生看看它和之前学的有什么不同?引发认知的冲突,激发求知欲)

5.揭示课题

分母不同了,我们要怎么进行计算呢?今天我们就要来探究异分母分数加、减计算的方法。(板书课题)

设计意图:回顾旧知,使学生能在已有的知识经验基础之上进行新知的学习,激发学生的求知欲望。结合生活实际,引出生活垃圾的概念。这样符合新课标的要求,学生的学习材料要贴近学生的生活实际,易于学生吸收与理解。并让学生体会到数学是无处不在的,是由于生产生活的实际需要而产生的,了解其现实意义。

(二)自主探究,发现新知

1.异分母分数加法

(1)分母虽然不同,但我们能不能用已经学过的知识来解决这个问题呢?

先独立思考解决办法,再和同桌轻声地交流各自的想法。

(2)汇报交流

(3)师生共同小结

先请学生说说要怎样进行异分母分数的加法计算,要注意些什么?

再由教师小结:分母不同的分数,要先通分后才能进行相加。

2.异分母分数减法

(1)再次观察统计图,看看如果要你比较食品残渣和危险垃圾哪个多?多多少?你会怎么做?

(2)现在能不能也用学过的知识来解决呢?学生先自己思考,再交流汇报。

(3)汇报小结:分母不同的分数,要先通分后才能进行相减。

设计意图:本环节学生通过自主探究、合作交流,突破掌握并理解异分母分数、加减法的计算方法,让学生在独立思考的过程中体会知识生成的乐趣。充分利用学生已有的知识储备,又挖掘出学生内在的知识能量,学生在整个探究活动中获得新的知识。也体现了真正将课堂自主权交给学生,体现学生是学习的主体,教师是组织者、引导者和参与者,教师应为学生提供充分的数学活动的机会,帮助学生在自主探究和合作交流当中理解与掌握基本的数学知识和技能,数学思想与方法,从而积累从事数学学习的经验。

(三)巩固提高,内化新知

1.小试身手

(1)“我来试一试”计算下列各题。

(2)“我是小法官”判断下列题目是否正确。

2.大显身手

展示练习题

你能获得哪些数学信息?能够提出哪些数学问题?如何解决这些问题?

设计意图:练习题的设计要体现出尊重学生的个体差异,遵循由易到难,层层递进的原则,使每位学生都能获得成功的体验,获得积极的数学学习情感。

(四)课堂总结

教师提问,通过这节课的学习,你有什么收获呢?

学生回答,教师进行补充和完善。

设计意图:谈谈收获是对学生本堂课知识的回顾与反思,帮助学生理顺学习思路,掌握与理解本课重难点,查漏补缺,加深对知识的内化与理解。

第1689题

下列关于教学设计的论述错误的是( )。

A.教学设计具有灵活性的特点

B.教学设计的方案一般不能修改

C.在教学设计过程的模式中包括学习目标、内容、学生特征、教学策略、教学评价

D.教学设计需要用系统的方法进行设计

参考答案:B

解析:

教学设计是根据教学对象和教学目标,确定合适的教学起点与终点,将教学诸要素有序、优化地安排,形成教学方案的过程。教案设计要灵活多样,注重实效:同一个教学内容,在同一时期,不同的教师设计的教案形式可以不同;同一个教学内容,在不同时期,同一个教师设计的教案也会不同;每个人都有自己的设计方法和风格,只求基本部分相同,不求完全相同。在教学设计过程的模式中,学习目标、学习内容、学生特征、教学策略和教学评价构成教学设计的五大基本要素。故本题选B。

第1690题 请制作本题的教学设计。

参考答案:见解析

解析:

一、教学目标

1.知识与技能:通过天平演示保持平衡的几种变换情况,初步认识等式的基本性质。

2.过程与方法:利用观察天平保持平衡所发现的规律,能直接判断天平发生变化后能否保持平衡。

3.情感、态度与价值观:通过学习,观察与概括、比较与分析的能力得到提高。

二、教学重点、难点

教学重点:理解并掌握等式的性质,能根据具体情境列出相应的方程。

教学难点:应用等式的性质。

三、教学过程

1.情境导入

(1)上节课咱们认识了天平,知道天平的两边重量完全相同时,天平才能保持平衡;并利用天平学会了等式和方程的含义:等号两边完全相等的式子叫等式,含有未知数的等式就是方程。

(2)同学们,你们做过天平游戏吗?这节课我们要利用天平一起来探索等式的性质。(板书课题:等式的性质)

2.互动新授

(1)出示教材第64页情境图l第一个天平图。

让学生仔细观察图,并说一说:通过看图你知道了什么?

让学生自主回答,学生可能会回答:天平的左边放了1把茶壶,右边放了两个茶杯,天平保持平衡;这说明1个茶壶的重量与2个茶杯的重量相等。

引导学生小结:1个茶壶的重量=2个茶杯的重量。

追问:如果设l个茶壶的重量是a克,l个茶杯的重量是b克,能用式子表示吗?

让学生尝试写出:a=2b(老师板书)

引导学生思考:如果在天平的两边同时各放上l个茶杯,天平会发生什么变化呢?

先让学生猜一猜,学生可能会猜测出天平仍然平衡。再追问:为什么?

学生:因为两边加上的重量一样多。

教师先进行实际操作天平验证,让学生观察。再演示这一过程并明确:两边仍然相等。

小结:实验证明1个茶壶+1个茶杯的质量=3个茶杯的质量。

让学生尝试用字母表示这个式子:a+b=2b+b(老师板书)。

提问:如果两边各放上2个茶杯,还保持平衡吗?两边各放同样的1把茶壶呢?

学生回答后,教师演示,并让学生分别用式子表示:a+2b=2b+2b,a+a=2b+a。

(2)出示教材第64页图2的第一个天平图。

让学生观察现在的天平是什么样的?(平衡)

追问:如果用a表示一个花盆的重量,用b表示一个花瓶的重量,怎样用等式来表示这幅图呢?学生尝试写出:a+b=4b。

再问:如果把两边都拿掉1个花瓶,天平还平衡吗?先让学生猜一猜,再演示。

学生回答:平衡。

让学生尝试用等式表示:a+b-b=4b-b。

从图上你能知道什么?(出示教材第64页图2第二个天平图)

(1个花盆和3个花瓶同样重。)

(3)通过这几个实验,你发现了什么?

引导小结:平衡的天平两边加上同样的物品,天平还保持平衡。平衡的天平两边减去同样的物品,天平还保持平衡。天平的两边同时加上或减去同样的数量,天平仍然平衡。

你能用一句话来表示你的发现吗?

引导学生归纳等式的性质1:等式两边加上或减去同一个数,左右两边仍然相等。

(4)引导学生通过假设具体的数进行比较验证。如:假设一个花瓶1千克,那么4个花瓶共4千克;一个花盆3千克,再加一个花瓶也是4千克。把两边同时减去一个花瓶也就是减去1千克,那么两边都剩下3千克。

(5)猜猜:除了这样的变化,天平仍保持平衡外,还可以怎么做能使天平保持平衡?

让学生猜测。这里对学生可能有些难度,有些学生的猜测脱离不了等式的性质l。

如:学生猜测天平的两边同时放2个、3个杯子;同时减去一把茶壶等。这时教师一定要及时强调:这都是把等式的两边加上或减去同一个数,并提示学生如果把等式的两边同时乘或除以一个相同的数(0除外),会怎么样呢?

(6)出示教材第65页图l的第一个天平图,让学生观察并说明。

(一瓶墨水的重量=一盒铅笔盒的重量)

引导学生用a表示墨水的重量,用b表示铅笔盒的重量,写出等式:a=b。

猜一猜:左边墨水的重量扩大到原来的2倍,右边铅笔盒的重量也扩大到原来的2倍,天平还保持平衡吗?

学生猜测后,教师进行实际天平操作,验证学生的猜测。

多媒体演示变化过程,并引导学生用等式表示:2a=2b。

如果把天平的两边物品的重量分别扩大到原来的3倍、4倍呢?(仍然保持平衡)

(7)出示教材第65页图2的第一个天平图,让学生观察并说明知道了什么。

(2个排球的重量=6个皮球的重量)

引导学生用a表示排球的重量,用b表示皮球的重量,写出等式:2a=6b。

质疑:如果把两边的球都平均分成2份,各去掉一份,天平还能平衡吗?

学生猜测:平衡。

教师演示,并引导学生用等式a=3b表示。

(8)通过刚才的试验,你发现了什么?

发现:平衡的天平两边的物品扩大到原来的相同倍数,天平仍然平衡。平衡的天平两边的物品都缩小到原来的几分之一,天平仍然平衡。

你能用一句话总结一下等式的这个性质吗?

归纳小结:等式两边乘同一个数,或除以同一个不为0的数,左右两边仍然相等。

(9)为什么等式两边不能除以0?学生交流,汇报:0不能做除数。

3.巩固拓展

利用等式的性质填空

(1)如果2x-5=9,那么2x=9+( )

(2)如果5=10+x,那么5-( )=10

(3)如果3x=7,那么6x=( )

(4)如果5x=15,那么x=( )

先让学生回忆等式的性质,再自主完成填空。

4.课堂小结

这节课你学会了什么知识?有哪些收获?(引导总结等式的性质)

板书设计:

等式的性质

a=2b,a+b=2b+b;a=b,2a=2b;

a+b=4b,a+b-b=4b-b;2a=6b,a=3b。

等式两边加上或减去同一个数,左右两边仍然相等。

等式两边乘同一个数,或除以同一个不为0的数,左右两边仍然相等。

第1691题

在教学设计时,下列哪项不是分析教学任务涉及的主要内容。( )

A.确定学生原有基础

B.分析使能目标

C.分析支持性条件

D.分析学习结果

参考答案:D

解析:

分析学习结果是教学评价的内容。

第1692题 简述估算与精算的区别。

参考答案:见解析

解析:估算在解决实际问题中经常用到,估算与精算相互补充,在实际运用有不同的功能。对于一些问题可能只需要估算,就没有必要一定要精算。有时在精算的过程中也用到估算。如乘法运算时先估计结果是几位数,可以简单判断结果是否正确。

第1693题 如指导中年段小学生学习,试拟定教学目标。

参考答案:见解析

解析:

①知识与技能:引导学生经历估算,初步了解多位数乘一位数的估算方法。

②过程与方法:通过经历估算过程,掌握估算技巧。

③情感态度与价值观:感受到数学与生活的密切联系,体验到生活中处处有数学。

第1694题 依据拟定的教学目标,设计教授环节的教学活动并说明理由。

参考答案:见解析

解析:

一、情境导入

在这金秋时节,有一个美丽的地方,那里天高云淡,景色宜人,山清水秀,层林尽染,枫叶似火,红桥香道,麦浪似金,真是如诗如画,吸引了全国各地的游客前去参观。你们想不想去也去一饱眼福。下面,老师带大家一起走进宝葫芦岛,看看里面有什么好玩的。哎呀,大门锁上了,要买门票才能进去。每套门票49元,一共需要104套,带5000元够吗?

(设计意图:从学生生活实际入手,活跃课堂气氛,拉近师生之间的距离,激发学生的学习兴趣,同时为后面的巩固练习打下伏笔.)

二、新课讲授

1.动脑筋想一想,用什么方法来解决这个问题呢?(学生独立思考)

指名说,师板书:49×104=5096 师追问:要解决带5000元钱够不够这个问题,我们是用笔算计算出精确的结果呢,还是运用估算,只要算出一个大约数就可以了呢?请你们选择一下,看哪种算法能够比较快速的解决这个问题。

2.师总结:

在生活中遇到这样够不够的问题时,一般不需要计算出精确的结果。通常采用估一估的方法,然后进行比较就可以了。引出课题:估算

3.课件出示:引导学生判断在什么情况下适合估算,什么情况下需要精确计算。

当售票员告诉老师应该付多少钱时,售票员能不能估算呢?为什么?

4.解决问题

(1)独立思考:怎么知道49×104大约得多少?先静静地想一想。

(2)小组或同桌交流。

(3)小组代表汇报,完成板书

50×100≈5000(元) 50×110≈5500(元)

提问:谁的估算准一些?为什么?

生回答,第一组的答案准一些。老师总结:49的个位数是9,可以进1,49约等于50,104的各位是4,不应该进1,而应该四舍五入,104约等于100。

(设计意图:从情景图入手,充分调动学生的兴趣。问题由学生提,方法让学生找,还学生学习主人的地位.)

三、巩固提高

1.情境引入:某超市一月份卖出720桶水,问一年可卖出多少桶?

2.请你思考以后,在答题纸上简单地记录你的估算过程,注意写答语。和同桌交流想法,统一意见。

3.小组汇报:学生可能出现的情况有:

(预设)

组1:700×12≈8400(桶)

组2:720×10≈7200(桶)

观察以上两组算式:请大家思考:估算结果为什么不一样?想一想,这是为什么呢?

引导说出:一个是估大了,一个是估小了,估小的时候要考虑剩余的月数

四、小结作业

1.小结:

我们的估算方法都是正确的,但由于估算得到的仅仅是一个大约数,它与准确数始终有一定的差距,因此,遇到实际问题要具体分析。

2.作业:

(1)做下课后练习题;

(2)温习下节课内容。

(设计意图:让学生感知到数学来源于生活,又服务于生活,培养学生学习数学的兴趣.)

第1696题 第二种解法所反映的数学思想方法是什么?

参考答案:见解析

解析:第二种解法所反映的数学思想是转化。转化是一种常见的、极为重要的解决问题的策略,是重要的数学思想方法“化归思想”的具体表现。运用转化的思想去处理问题,可以使问题化难为易,化繁为简,化未知为已知,其关键是要能根据具体的问题,确定转化后要实现的目标和具体的转化方法。

第1697题 如指导高年级小学生学习该数学思想方法,试拟定教学目标。

参考答案:见解析

解析:

教学目标:

①知识与技能目标:让学生回顾用转化策略,解决问题的过程,通过解决具体问题,感悟转化的含义。

②过程与方法目标:让学生在具体问题的解决过程中,进一步积累运用转化策略的经验,掌握一些常用方法和转化技巧。

③情感态度与价值观目标:让学生进一步增强解决问题的策略意识,体会运用转化的策略是解决问题的有效方法,增强克服困难的勇气,获得成功的体验。

第1698题 依据拟定的教学目标,设计课堂教学的导入环节并简要说明理由。

参考答案:见解析

解析:

创设情境,揭示“转化”

数学是和生活密切联系的,课的开始,我先跟学生讲了一个爱迪生和他的助手测量灯泡体积的故事。助手花了几个小时的时间来计算灯泡的体积,也没有算出来,爱迪生能很快的算出来,让学生猜一猜爱迪生是用的什么方法?

根据学生的回答,我适时小结:把灯泡的体积转化成水的体积就是一种非常重要的解决问题的策略,叫做“转化”。

【设计意图】通过故事情境导人新课,激发学生的学习兴趣。

第1699题 如指导低年段小学生学习上述内容,试拟定教学目标和教学重点。

参考答案:见解析

解析:

1.教学目标

知识与技能:在具体生活情境中,感受并认识质量单位克和千克,初步建立1克和1千克的观念,知道1千克=1000克。

过程与方法:通过实际操作,掌握用秤称量物体的方法。

情感态度与价值观:在建立质量观念的基础上,培养学生估量物体质量的意识。

2.教学重点

初步建立1克和1千克的观念。

第1700题 根据拟定的教学目标设计教学环节。

参考答案:见解析

解析:

一、创设情境,体验轻重

师:同学们,你们喜欢逛超市吗?老师也喜欢,昨天我在超市买了两样东西,猜一猜,哪个更重?你怎样知道是它重?(面条和苹果)

学生可能会说用秤称,可能会说掂一掂,还可能说看标签……

师:看来物品有轻有重,我们把物体的轻重叫作物体的质量。

二、认识秤,揭示课题

1.出示:常见的秤挂图。

师:刚才说可以用秤称,生活中有各种各样的秤,你都认识些什么秤?在哪里见过?

2.介绍一些常见的秤。重点介绍天平和盘秤。

小结:它们都可以用来称物品的质量。

3.揭示课题。

师:表示物品质量的单位有克和千克。这节课我们就要来研究“克和千克”。(板书:克和千克)

三、认识克,感受1克和几克

1.掂一掂1克的物品,感受1克的质量。(1个2分硬币)

师:你想知道1克是多重吗?

学生掂一掂,再闭上眼睛,感受1克的质量,你有什么感受?(很轻)

2.说一说,你觉得哪些物品也是大约1克。(药片、小发卡、纽扣、小螺丝、一粒花生、一个乒乓球、一片树叶……)

3.掂一掂,比一比。分别掂一掂一支铅笔、一袋米、一包盐的重量,比一比谁重,感受几克、100克、500克的重量。一般比较轻的物体我们用克做单位,用字母表示是g。

4.估一估数学课本有多重?再称一称。(1本数学课本大约重150克)

5.介绍天平。称较轻的物品要用到一种秤——天平。

四、认识“千克”,感受1千克和几千克

1.感受1千克。

师:物体有轻有重,称比较轻的物体我们用克做单位,称比较重的物体时我们就周千克做单位。那1千克有多重呢?

1扎面条的重量就是1千克,也可以用1kg表示。

师:请同学们用手掂一掂1扎面条,感受一下1千克有多重。(学生用手掂一掂)

师:你觉得1千克怎么样?(挺重)1千克就是我们平时说的2斤。但斤不是国际通用单位。

2.说一说哪些物品大约重1千克。

3.判断:1千克铁和1千克棉花比较,哪个重一些?

小结:不论物体的颜色、形状、大小如何,1千克重的感觉是一样的。

4.估计几千克,称书包。

师:你估计书包有多重?你是怎样估计的?(引导学生与1千克对比)

师:好,咱们用盘秤来称一称,看你估计得准不准确。(指导学生使用盘秤)

(出示盘秤)观察一下盘秤,你们有什么发现?(让学生看到指针和单位千克)

5.当我们用盘秤称东西的时候,当指针指到1就表示1千克。下面,我们就来称1千克的东西吧。(称1千克的东西:1扎面条、1罐奶粉、两袋盐……)

6.称一称:1千克苹果有几个?1千克香蕉有几个?

7.活动:感受几十千克,称体重,互相抱一抱。(体重在20~35千克)

五、认识千克与克的关系

师:一包食盐有500克,两包呢?

生:1000克,因为500克加500克等于1000克。

师:再用盘秤称一称两包盐的重量。指针指向l,两包盐的重量是(1千克)。你发现了什么?(1千克等于1000克)

5千克等于多少克?3000克等于多少千克?

六、拓展深化

1.玲玲是二年级的学生,自从学习了克和千克的认识后,她对周围物体的质量可感兴趣了,下面是她称出的物体的质量,这个马大哈,把什么给漏了,你能帮她补上吗?(课本第89页第4题)

2.认真阅读玲玲的日记,你能发现什么?

我是一名二年级的小朋友,每天早晨,我从1千米高的床上起来,拿起重9千克的牙刷,刷牙洗脸后,吃了一个200千克的面包,一个50千克的鸡蛋,然后背起2克的书包,穿上250千克重的鞋上学去了。

七、全课小结

你有什么收获?