“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试

七年级语文上学期期末测试卷集(205题)

参考答案:(1) 铁扇公主 (2) 一 (3) 二调芭蕉扇,钻到铁扇公主肚子里,弄了一把假扇子,火越扇越大 ,猪八戒助力败魔王 ;三调芭蕉扇 ,到积雷山找牛魔王,趁牛魔王赴宴偷了坐骑骗了真扇子,结果又被反骗回去,因此天神都来帮悟空收服了牛魔王!(大致说出来即可)

解析:

要求学生根据“借扇”可知,选段出自《三调芭蕉扇》中的“一调芭蕉扇”。 “罗刹”是铁扇公主(牛魔王之妻、红孩儿之母)。然后根据原著内容分析另两次是用怎样的方法借调芭蕉扇的即可。悟空三调芭蕉扇情节概括:

一调:悟空初次借扇,被铁扇公主用芭蕉扇扇到五万四千里外。灵吉菩萨得知实情,给他一粒“定风丹”再去借扇。公主又用扇扇他,悟空口含定风丹,一动不动。公主害怕忙回了洞府,闭门不出。悟空变作一只小虫,飞入洞中,钻在茶沫之下,随茶水被公主喝入肚腹之中,拳打脚踢,来回翻腾,公主腹中疼难忍,答应借扇,但给的是一把假扇。

二调:悟空二次来借扇,悟空变成牛魔王模样,骗得真扇,却被牛魔王所变的猪八戒夺回。

三调:悟空三次来借扇,悟空与牛魔王大战,八戒、沙僧、哪吒及天神上前助战,最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火,师徒四人继续西行取经。

参考答案:见解析

解析:

(1)【示例】名人名书、文学新秀、评书论文、文学一角(列出两个即可)

(2)【示例】

通知

下周一下午 2:30,学校将在大礼堂举行“我爱文学”读书分享活动,请全体师生届时准时参加。

校团委XXXX

年XX月XX日

(3)【示例】

分享书目:《三个火枪手》

分享理由:该书语言通俗易懂,情节引人入胜,人物性格分明,比如富有幻想的热血青年达达尼昂给广大青少年传递着巨大的冒险精神以及勇敢之气。

【解析】

(1)考查拟写栏目,开放类试题,围绕“文学”主题,语言简洁即可。如:名家论坛、名篇一览等。

(2)考查拟写通知。第一行居中写“通知”一词,第二行空两格写正文。一定要说明活动举行的时间“下周一下午2:30”,活动举行的地点“学校大礼堂”,参加对象“全体师生”,活动主题“‘我爱文学’读书分享”,还需表明请全体师生准时参加。最后右对齐写单位和日期。单位在上,日期在下。

(3)考查名著阅读。开放类试题,选择一本自己最熟悉的名著,然后结合其内容或主旨拟写分享的理由即可。如:分享书目《西游记》。分享理由:这本书故事情节引人入胜,人物塑造鲜明生动。唐僧的坚定执着,悟空的无畏反抗,八戒的心思灵活,沙僧的忠厚沉稳,这些都给读者以启迪和教益。

第131题

下列理解和分析不恰当的一项是( )(3分)

A.《秋词》描绘了一幅鹤飞冲天的画面,在生机勃勃的景象中倾诉诗人的情怀。

B.这首诗采用了直抒胸臆的写法,形象地表达出作者对秋天的独特感悟。

C.这首诗通过对秋景的描写,体现了萧瑟空虚、冷落荒凉的感伤情调。

D.这首诗抓住一鹤凌云这一事物进行描绘,展现了明丽秋景,引出豪迈的诗情。

参考答案:C

解析:

“体现了萧瑟空虚、冷落荒凉的感伤情调”有误,这首诗一反过去文人悲秋的传统,赞颂了秋天的美好,并借黄鹤直冲云霄的描写,表现了作者奋发进取的豪情和豁达乐观的情怀。故选C。

第132题

前人写诗填词讲究炼字,请赏析诗句“晴空一鹤排云上”中“排”字的表达作用。(3分)

参考答案:“排”,是“排开、推开”的意思,形象写出黄鹤一飞冲天,冲破白云阻隔的气势,表现了作者豁达乐观、奋发进取的情怀。

解析:

此题考查诗歌中的炼字。解答时,联系整首诗歌,结合具体语境,分析该字词所传达的情感。“晴空一鹤排云上”意思是:秋日天高气爽,晴空万里,一只白鹤推开云层直冲云霄。这一句展现的是秋高气爽,万里晴空,白云漂浮的开阔景象。“排”,“推开”的意思,写出了孤鹤搏击长空,冲破白云阻隔的气势。看到这一壮美的情境,作者心中那激荡澎湃的诗情勃发出来,也像白鹤凌空一样,直冲云霄了,抒发了诗人豁达乐观、奋发进取的豪情。这正是诗人虽遭贬谪,却绝不消沉的顽强意志的生动体现。

第133题

解释下列加点词在文中意思。(5分) (1)一狼径去 径: (2)盖以诱敌 盖: (3)狼亦黠矣 黠: (4)将啮其喉 啮: (5)兽不足道 道:

参考答案:(1)径直(2)表示推测,大概,原来是(3)狡猾(4)咬(5)说

解析:

本题考查对文言实词的理解能力。径,副词,径直;盖,一词多义,表示推测,大概,原来是;黠,本义,狡猾;啮,动词,咬;道,动词,说。

第134题

请把下面的句子翻译成现代汉语。(4分) (1)其一犬坐于前。 (2)阳为亲呢,而阴怀不测。

参考答案:(1)其中的另一只狼像狗似的蹲坐在前面。

(2)表面上假装亲呢,而背地里却心怀不轨。

解析:

本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

(1)其,其中。犬,名词作状语,像狗一样。于,在。

(2)阳,表面上。为,假装。阴,暗地里。

第135题 甲文最后一段从表达方式上属于___ ,“一狼径去”的目的是___。(用原文语句填空)(2分)

参考答案:议论 意将隧入以攻其后也或以攻其后。

解析:

第一空:甲文最后一段的意思是:狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。这是作者对前文故事的看法和观点,所以这是议论的表达方式。

第二空:根据甲文第一段中的“方欲行,转视积薪后,一狼洞其中,意将隧入以攻其后也”可知,其中一只狼径直离开的目的是“意将隧入以攻其后也或以攻其后”。

第136题

请分别谈谈甲乙两文给我们的启示。(4分)

参考答案:甲文:我们对待像狼一样的恶人,不能妥协退让,而要像屠夫一样勇敢斗争、善于斗争。

乙文:告诉人们大多数坏人就是坏人,和狼一样,本性是难以改变的,要警惕像狼一样阴险狠毒的人:我们不能被表面现象所迷惑,要看清事物的实质。

解析:

考查阅读启示。

甲文:联系全文内容可知,屠户遇狼,先是投以骨,这是他对狼的妥协,希望狼得到骨头后会放过他。但他小看了狼的贪婪。后形势危急,屠户实在无法,奋起反抗,一举杀掉了两只狼,解了自己的困局。狼在文中象征着恶势力。可得启示:面对恶势力,妥协退让解决不了问题,只有发挥自己的聪明才智,果敢勇武,勇于斗争,善于斗争,才能战胜恶势力。

乙文:乙文中狼虽为人驯养多年,虽平常表现地颇为驯服,但却是狼性不改,想着趁主人睡觉时吃掉他。可得启示:大多数的坏人和狼一样,不论他平常表现得怎样良善,但凶残的本性是不会改变的。我们不能被表现现象所迷惑,而是要看清坏人的本质,随时加以警惕。

【参考译文】

乙:有个有钱人家偶尔得到两只小狼,(将它们)和家狗混在一起豢养,也和狗相安(无事)。稍微大了点,还是很驯服。竟然(就)忘了它是狼。一天白天躺在客厅里,听到群狗呜呜地发出发怒的叫声,惊醒起来四周看看没有一个人。再次就枕准备睡觉,狗又像前面一样(吼叫),(他)便假睡来等着(观察情况)。便(发现)两只狼等到他没有察觉,要咬他的喉咙,狗阻止它们不让(它们)上前。就杀(狼)取它们的皮。这事(是)堂侄虞敦说的。狼子野心,这样的说法确实是可信的,而不是诬蔑。野心只不过是隐藏起来罢了,表面上假装亲昵,而心里却心怀不轨,更不单单有这么点野心。野兽有这样的情况不并足以说什么,为什么连人都会这样而留下祸患呢?

第137题

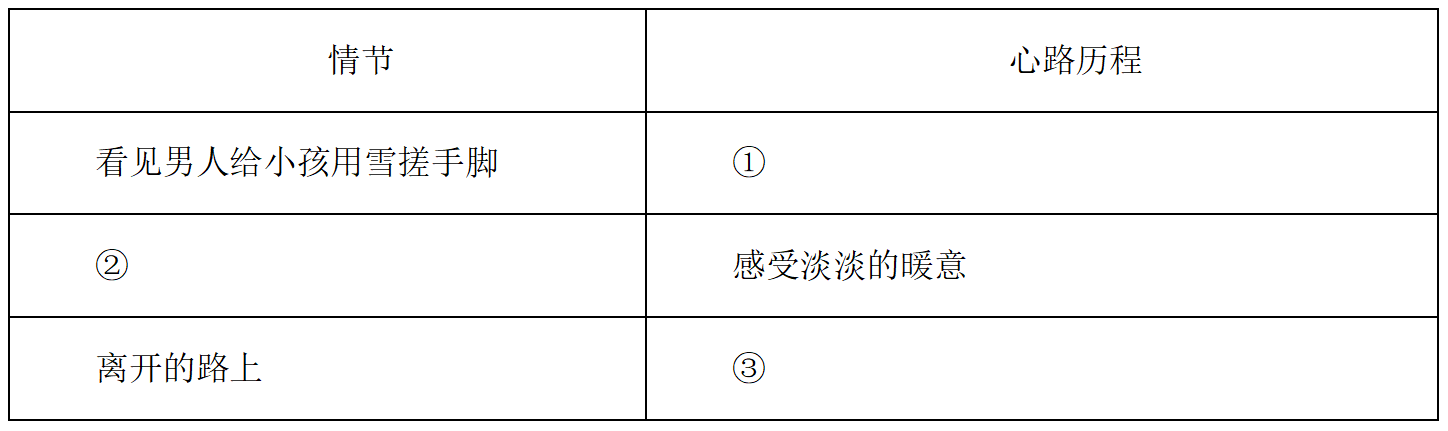

阅读选文,梳理情节以及“我”的心路历程,完成表格。(6分)

参考答案:①担忧和沉重②看见男人为女孩堆雪人③感动

解析:

本题考查学生梳理故事情节并概括的能力。

由情节“看见男人给小孩用雪搓手脚”可定位到文中的第③段,当“我”看到这一切时,“怀着一种担忧和沉重,我离开了铁路旁的破房子”,由此可知此刻“我”的心情是“担忧和沉重”;再由“感受淡淡的暖意”定位到文中的第⑦段“连我的目光和心也都感受到那份淡淡的暖”,由“男人正在把雪堆不停地用手拍打整理,我知道,他正在堆雪人”可知,“我”是因为“看见男人为女孩堆雪人”而感到内心温暖;再由“离开的路上”定位到文中的第⑧段,由“可是却在这个冬天里,这样的感动着我”可知,这时“我”心里是充满“感动”的。据此整理答案填空即可。

第138题

结合语境,说说下面句子中加点词语的表达效果。(4分) 我放慢脚步,忽然那个男人掀开门口挂着的棉被走出来,在雪地上装了一盆雪,端进屋里。然后又出来,又弄了一盆回去。来来回回好些次。

参考答案:动作描写( “掀”“装”“端”“弄”是动词),极富表现力,生动形象地写出了男人认真装雪并把雪拿回屋的动作,体现出男人的温暖、乐观的精神。

解析:

本题考查关键词语赏析能力。

题目要求是对加点词语进行赏析,可以先判断一下加点词语的词性,再判断写作技法。分析句子,由掀、装、端、弄等一连串的动词可知,这里运用的是动作描写。这些动词的使用,可以生动形象地描绘出那个男人认真装雪并将雪弄回屋内的画面,对于那个男子的细心和认真的形象刻画非常具有表现力,结合上文“只看见男人正用雪给小孩搓手和脚。便明白,小孩一定是冻伤了”,我们也可以看出那个男人对那个女孩的温暖和呵护。据此整理答案回答即可。

第139题

结合全文,说说题目“冰冷里的微笑”的含义。(4分)

参考答案:①表层含义:“冰冷”是指男人和女孩所居住的环境:寒风凛冽的冬天,四周没有门窗的房子。“微笑”既指男人给女孩堆的面带微笑的雪人,也指堆的过程中,男人和女孩的脸上露出的微笑。

②深层含义:在艰苦环境中依然坚强、乐观的精神。

解析:

本题考查学生理解文章主题的能力。

通读全文可知,文中的男人和女孩居住的地方是已经被废弃,没有门窗,而且用破塑料布蒙着的,经受着北风呼啸的破房子,这样的居住环境,正对应着题目中的“冰冷”。而“微笑”的含义可以理解为雪人“看着很传神,就像是在微笑”,也可以理解为在堆雪人过程中“男人和女孩的微笑”。这是“冰冷里的微笑”的表层含义;天气是这样的恶劣,居住的环境是如此的苦寒,可是那个男人和女孩并没有因此放弃生活的希望,他们依旧认真地“用雪搓受冻部位”,依旧认真地堆雪人,这些都是他们认真对待生活的体现,说明他们具有坚强乐观的精神,这种精神难能可贵。这便是题目的深层含义。据此整理答案分层回答即可。

参考答案:(1) 都用了议论的表达方式。

(2) 本文作用:作者想象春天来了,男人和女孩都能过上幸福的生活,表达了作者对处于困境中的人们过上幸福生活的美好祝福。升华了文章的主旨。

(3) 链接材料作用:作者抒发了对牧羊人的敬佩之情,赞美了牧羊人的毅力和无私奉献的品质,突出了本文的中心。

解析:

本题考查学生对文章表达方式和内容进行分析及表达的能力。

分析文章末段可知,本段是对那个男人和女孩的经历发表自己的看法,而材料则是对植树的老人凭借一己之力将荒漠变成绿洲的故事发表自己的看法,所以这里都运用了“议论”的表达方式。议论就是对人和事物的好坏、是非、价值、特点、作用发表自己的看法。

本文结尾运用议论的表达方式,由“春天的到来”想到那个女孩的冻伤也随之好了,他们在春天获得了温暖,去了更好的地方,过上了更美好的生活,这正是作者借助想象表达了对在人生困境中的那个男子和女孩能够过上幸福生活的殷切期盼。这样写,不光祝愿那个男子和女孩,也祝愿许多身处困境中的人们可以过上美好的生活,升华了文章的主题。

分析材料,由“感到无限的敬佩”可知,作者议论牧羊人凭借个人的体力与毅力将“这片荒漠变成了绿洲”,正是为了抒发作者对植树的牧羊人的无限敬佩之情,也对植树的牧羊人的坚定毅力和无私奉献的品质进行了由衷地赞美,从而突出了本文的主题。