“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试

河南省公务员录用考试《行测》历史真题(720题)

A.①②④⑤⑥③

B.②③④①⑥⑤

C.③①⑥④⑤②

D.④②①⑤③⑥

参考答案:C

解析:

对比选项,确定首句。①句介绍母亲卵子中一种特定蛋白质的供应可以影响驱动后代“骨骼形态”的基因,③句介绍表观遗传信息的变化通常不会遗传,④句指出哺乳动物胚胎发育过程中表观遗传调节器的作用,均可作为话题引入,适合作为首句,保留A、C、D 三项。②句指出卵子缺失母体的SMCHD1 对后代“骨骼结构”的影响,与①句话题相似,且对比可知,②句是对①句的具体解释,按照行文逻辑,应该先提出观点,再解释说明,故②句应排在①句之后,排除B 项。

继续观察文段可知,⑤句介绍“SMCHD1 蛋白”的相关影响,⑥句引出“SMCHD1 蛋白”这一话题并进行简要介绍,按照行文逻辑,应该先引出话题,再详细介绍,故⑥句应排在⑤句之前,排除A、D 两项。

故正确答案为C。

【文段出处】《母亲的这种表观遗传信息,将对后代产生终身影响》

A.现代社会通常会依照差序格局决定办事的难易程度

B.市场经济需要习俗礼节与乡规民约保障交易的进行

C.熟人社会是以家族亲属关系为主轴的社会网络关系

D.现代社会人际关系的维系更依赖规约和法律的作用

参考答案:D

解析:

文段首句提出背景“现代社会是陌生人社会”,并指出现代社会的交易是大规模的陌生人社会交往,随后通过“因此”总结,提出需要交易规则保障交易正常进行,尾句“这个时候”指代前文再次进行总结,强调规则与法律对现代社会的重要性,即现代社会的陌生人交往交易需要规则与法律保障,对应D 项。

A 项,“差序格局”文段并未提及,无中生有,排除;

B 项,“市场经济”对应文段首句“以市场经济为基础”,“习俗礼节与乡规民约”对应文段尾句,文段并未提及两者的关系,概念混搭,排除;

C 项,“家族亲属关系”文段并未提及,无中生有,排除。

故正确答案为D。

【文段出处】《观澜|不找熟人也能办好事,陌生人社会的新型人际关系》

A.老子之“道”与孔子之“仁”构成理论上的互补关系

B.老子之“道”与孔子之“仁”构成价值观的辩证关系

C.老子之“道”与孔子之“仁”彰显的价值观相互对立

D.老子之“道”与孔子之“仁”虽表面相反但深层相济

参考答案:C

解析:

A 项,根据“在理论逻辑上,老子从道德人心的角度······孔子从伦理教化的角度······”可知,老子和孔子分别从道德和伦理角度来谈论,构成了理论上的互补关系,表述正确,排除;

B 项,根据“在价值取向上,老子之‘道’以具体的社会之‘德’为理论归趣······孔子之‘仁’以社会之‘道’为理论指向······”可知,老子之“道”与孔子之“仁”构成价值观的辩证关系,表述正确,排除;

C 项,根据“在价值取向上,老子之‘道’以具体的社会之‘德’为理论归趣······孔子之‘仁’以社会之‘道’为理论指向······”可知,老子之“道”与孔子之“仁”的社会价值观没有巨大差异,“价值观相互对立”表述错误,当选;

D 项,根据文意可知,老子之“道”与孔子之“仁”在理论逻辑上有不同的角度,但在价值取向上没有大的差异,“虽表面相反但深层相济”表述正确,排除。

本题为选非题,故正确答案为C。

【文段出处】光明日报《老子之“道”和孔子之“仁”》

A.传统村落和乡村风貌的价值是多元丰富的

B.传统村落治理模式对城市建设有借鉴意义

C.保护传统村落是推进乡村振兴的重要举措

D.乡村振兴促进经济发展并承载传统的延续

参考答案:A

解析:

文段以“传统村落”为核心,从多个方面阐述了其重要价值,分别为传统村落对中华民族历史文化等多方面的传承作用;传统村落的建筑设计工艺和技术的研究价值;其空间格局、邻里关系、乡风民约等对城市社区治理的借鉴意义;其乡村风貌对城市居民的吸引力,以及基于此发展乡村旅游,可为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力产业支撑。因此,整个文段通篇均在论述传统村落和乡村风貌的多元价值,对应A 项。

B 项,“传统村落治理模式”仅为多元价值中的一个方面,表述片面,排除;

C 项,“推进乡村振兴”仅对应尾句,未能对前文中传统村落的多元价值进行全面概括,排除;

D 项,未包含主题词“传统村落”,排除。

故正确答案为A。

【文段出处】经济日报《保护好传统村落和乡村风貌》

A.做决策时,不考虑时间因素

B.不考虑延迟满足,选择享受当下

C.做决策时,随机选择现在或者未来事项

D.在不同的时间点上选一个平均“时间折扣”

参考答案:A

解析:

文段开篇引出“延迟满足”和“时间折扣”的概念,并说明二者之间的关系。接下来通过“但”进行转折,指出面临诸多决策的时候人们趋于采用单一策略,随即后文进行解释说明。画横线部分即为该策略的具体表现,且横线前后分句的内容即对横线处所在句子进行提示和解释。根据“当现在和未来的时间距离不那么遥远”“不再给未来选择打一个时间折扣”可知,“‘齐同’两者在时间维度的差别”强调的是在时间距离不是很遥远的前提下抹去时间的差别,将时间的维度保持“齐平”,即做决策的时候不考虑时间因素,对应A 项。

B 项,文段只是强调不考虑时间因素,但没有指出一定是选择享受当下,排除;

C 项,“随机选择”表述错误,文段强调不考虑时间因素,从事项本身出发,并非随机做出决策,排除;

D 项,“平均‘时间折扣’”表述错误,文段强调的是在时间维度不打折扣,忽略时间因素,排除。

故正确答案为A。

【文段出处】科学辟谣《“选择困难症”又犯了?要不,这次就让音乐帮忙做决定》

A.消除城乡差距依靠小镇发展

B.乡村与城市存在巨大的差距

C.小镇使乡村获得了财富生机

D.小镇于城市乡村之间的意义

参考答案:D

解析:

文段首先提出小镇在城市和农村之间扮演着一种沟通和过渡的角色,接下来介绍了城市和农村地区的巨大差距,同时指出小镇能使在此会集、落脚、定居的城乡居民在乡愁和发展中找到欲望的栖息之地和财富生机,具体解释说明了小镇在城乡之间的作用。故文段为总分结构,重点强调小镇在城市和农村之间所扮演的角色,即小镇于城市乡村之间的意义,对应D 项。

A 项,文段强调的是小镇在城乡之间扮演“沟通和过渡”的角色,“消除城乡差距”表述过于绝对,且偏离文段重点,排除;

B 项,未包含文段主题词“小镇”,且“城乡差距”属于解释说明部分,非重点,排除;

C 项,文段强调的是小镇于城乡之间的意义,而非对乡村的意义,偷换概念,排除。

故正确答案为D。

【文段出处】新周刊《中国的故事,在小镇》

第147题

音乐绝不是仅仅用好听、悦耳、舒服等感官刺激所能概括得了的,简单地以好听与否作为音乐审美判断,_____________,难免有迎合大众,弱化、矮化音乐艺术价值和意义之嫌。 填入画横线部分最恰当的一项是:

A.一概拒绝理性的参与或诠释

B.彻底否认情感的激荡与共鸣

C.无视社会时代的影响及反映

D.不去了解作曲者的心路历程

参考答案:A

解析:

横线在文段中间,应注意与前后文的衔接。横线前指出音乐不是仅仅用感官刺激所能概括的,用好听与否去判断音乐审美,横线后指出横线前论述的做法可能会弱化、矮化音乐艺术价值和意义,故横线处应体现不深入理解音乐、仅以好听与否判断音乐之意,对应A 项。

B 项,横线处意在体现“不深入理解音乐”这一做法,而非“彻底否认情感的激荡与共鸣”,表述过于绝对,与前文衔接不当,排除;

C、D 两项,“社会时代的影响及反映”“作曲者的心路历程”文段均未提及,与前后文衔接不当,排除。

故正确答案为A。

【文段出处】《「经观讲堂第20 期」周世斌:音乐需要懂,音乐可以懂,如何懂音乐》

A.这些变化反映了文化产品的不断更新换代

B.新技术带来了文化消费场景的转换与创新

C.这一新动态折射了文化消费的深化与转型

D.这意味着新型博物馆成为旅游打卡的网红地

参考答案:C

解析:

本题为语句填空题,横线在中间,故需结合前后文进行分析。横线前介绍了近年来考古遗址博物馆在旅游网站推荐榜单中排名上升。横线后介绍了人们的文化旅游消费需求由简单的、传统的参观转变为深入的体验。故横线处应揭示考古遗址博物馆榜单排名上升现象背后的本质,即人们的文化旅游消费需求发生转变,对应C 项。

A 项,文段侧重强调“文化旅游消费需求发生转变”,“文化产品不断更新换代”表述错误,排除;

B 项,文段并未涉及“新技术”,无中生有,排除;

D 项,仅能承接上文,无法衔接后文“人们文化旅游消费需求的转变”,排除。

故正确答案为C。

【文段出处】光明网-文化评析-《珍视“博物馆热”背后的文化寻根需求》

A.文化数字化是人们精神文化需求的结果

B.文化资源数据的开发与交易要以人为本

C.文化数字化所带来的利益应由民众共享

D.数字化是促进民众共同富裕的新动力

参考答案:C

解析:

文段开篇引出文化数字化战略的话题,并阐明了满足人民精神文化需要对于国家实施文化数字化战略的重要性,接着通过转折关联词“但”强调了文化数字资源要向民众开放,重视社会效益,并秉持以人为本、全民共享的原则,同时要坚持以文化公平促共同富裕。故文段重点在转折之后,意在强调文化数字化应以人民为主体,并且文化数字化的成果应惠及全体人民,对应C 项。

A 项,对应文段开头部分,为转折前内容,非重点,排除;

B 项,“开发与交易”仅对应转折之后的部分内容,表述片面,排除;

D 项,文段的核心话题是“文化数字化”而不是“数字化”,偷换概念,排除。

故正确答案为C。

【文段出处】新华网《数字科技赋能文化自信》

A.丹尼索瓦人和尼安德特人之间的基因关系更为密切

B.丹尼索瓦人、尼安德特人与智人共同进化成现代人

C.尼安德特人与丹尼索瓦人出现在人类祖先智人之前

D.现代人身上有丹尼索瓦人、尼安德特人和智人的基因

参考答案:D

解析:A 项,“更为密切”,文段并没有比较基因关系,无中生有,排除;

B 项,根据“只有智人进化成现在的人类”可知,丹尼索瓦人和尼安德特人并未进化成现代人,表述错误,排除;

C 项,“出现在人类祖先智人之前”文段未提及,无中生有,排除;

D 项,根据“只有智人进化成现在的人类”以及“现代人的基因组中仍然留存着许多尼安德特人和丹尼索瓦人的基因”可知,表述正确,当选。

故正确答案为D。

【文段出处】科普中国《我们身上流淌着哪些远古人类的基因?》

A.人口的自由流动是城镇化的基础

B.发展区域城市建设吸引人口回流

C.城市的发展红利应为建设者们共享

D.县域城镇化需要实事求是精准施策

参考答案:D

解析:

文段开篇介绍了人口流入能为城市的发展带来好处,接着通过转折词“然而”指出大城市社会福利分配限制、高生活成本、区域文化差异等让农村人出现留不下来的社会问题,然后提出解决问题的对策,即县域城镇化,并介绍了其所具备的优势,能让农村人口真正享受到参与城镇化建设过程中的成果。故文段最后围绕的核心话题为“县域城镇化”,接下来应继续围绕此话题展开论述,介绍如何实现县域城镇化,对应D 项。

A、B、C 三项均与文段最后论述的“县域城镇化”话题无关,排除。

故正确答案为D。

【文段出处】《人民财评:发挥县域为载体的城镇化发展优势》

A.分析中华民族偏爱黄色的原因

B.追溯土居中央观念的形成历史

C.探讨颜色与五行观念的内在渊源

D.强调皇权观念对色彩文化的影响

参考答案:A

解析:

文段开篇指出黄色是中华民族偏爱的颜色,随后通过“东汉”“三国时期”“唐代”等多个时间维度展开论述,具体解释了中华民族历来偏爱黄色的原因,故整个文段为总—分结构,重点强调中华民族历来偏爱黄色的原因,对应A 项。

B 项,“土居中央”对应文段“东汉”“三国”等时期,非重点,且表述片面,排除;

C 项“颜色”、D 项“色彩”主题词范围扩大,文段重点论述“黄色”,均排除。

故正确答案为A。

【文段出处】《浅谈纺织品中的色彩》

A.许多昆虫对振动非常敏感

B.为什么动物能够预知灾难

C.许多动物拥有敏锐的感官

D.动物感知的频率远超人类

参考答案:B

解析:

文段开篇指出许多动物的感知能力强于人类,随后列举了啮齿动物、狗、大象以及昆虫的例子进行论证,尾句指出通过不同的感知获得的特殊敏感性的集合可能使动物能预感灾难来临,故文段为分总结构,重点分析了动物能预知灾难的原因,对应B 项。

A 项“许多昆虫对振动非常敏感”、C 项“许多动物拥有敏锐的感官”、D 项“动物感知的频率远超人类”均属于结论前的内容,非重点,且均未提及核心话题“灾难”,排除。

故正确答案为B。

【文段出处】《为什么动物能够预知灾难》

A.叶绿素的形成有两种不同的模式

B.裸子植物依赖光反应形成叶绿素

C.莲子心的叶绿素合成需要光参与

D.莲子有裸子植物的两个编码基因

参考答案:C

解析:

文段开篇指出莲子心发育过程与叶绿素的积累模式一致,接着具体分析叶绿素的形成过程,并指出被子植物中叶绿素合成过程中需要光,然后说明一些裸子植物和微生物可以不依赖光形成叶绿素,最后通过转折词“但”强调在莲子心中的LPOR 编码基因与叶绿素的积累模式一致,故整个文段讨论的核心话题是“莲子心”“叶绿素”和“光”,重点强调莲子心的发育过程中叶绿素的形成需要光,对应C 项。

A、B 两项,均未提及核心话题“莲子心”,排除;

D 项,未提及核心话题“光”和“叶绿素”,偏离文段重点,排除。

故正确答案为C。

【文段出处】《你知道莲心是如何发育的吗?》

A.形成于同一时期的艺术样式

B.相通的笔墨丹青与审美意境

C.共同的精神内涵与艺术形式

D.同属于中国的独特文化范式

参考答案:C

解析:

“书画同源”位于文段中间,需结合前后文内容分析。根据“书画同源”前“即所谓”可知,前句内容可以对其进行解释,中国书法、绘画艺术实现审美融通、形式共生,即二者具有共同的审美、形式,“书画同源”后介绍了中国书法、绘画艺术同属中华优秀文化典范,根植于共同的思想,蕴含相同的道德精神,故“书画同源”指的是中国书法、绘画艺术具有共同的精神内涵与艺术形式,对应C 项。

A 项,“形成于同一时期”文段并未提及,无中生有,排除;

B 项,仅对应“审美融通和形式共生”,表述片面,文段还强调二者根植于共同的思想,蕴含相同的道德精神,排除;

D 项,仅对应“同属中华优秀文化典范”,表述片面,文段还强调二者具有共同的形式,排除。

故正确答案为C。

【文段出处】光明日报《【文化评析】荣宝斋350 年:珍重传统,不忘创新》

A.120

B.125

C.130

D.150

参考答案:B

解析:

赋值甲、乙、丙三台机器单独作业时每分钟的工作效率均为4,则两台机器配合作业时每分钟的工作效率之和为(4+4)×(1+25%)=10,三台机器同时合作时每分钟的工作效率之和为(4+4+4)×(1+50%)=18。

根据题意,甲救援时间为60 分钟,乙救援时间为 分钟,丙救援时间为

分钟,丙救援时间为 分钟,则甲单独作业的时间为60-30=30 分钟,甲、乙两台机器配合作业的时间为30-10=20 分钟,甲、乙、丙三台机器同时合作作业的时间为10 分钟,则该救援作业的工作总量为4×30+10×20+18×10=500,故仅有一台机器完成该救援作业需要的时间为500÷4=125 分钟。

分钟,则甲单独作业的时间为60-30=30 分钟,甲、乙两台机器配合作业的时间为30-10=20 分钟,甲、乙、丙三台机器同时合作作业的时间为10 分钟,则该救援作业的工作总量为4×30+10×20+18×10=500,故仅有一台机器完成该救援作业需要的时间为500÷4=125 分钟。

故正确答案为B。

A.1

B.2

C.3

D.4

参考答案:B

解析:

根据题干信息:西瓜总数正巧满足每个村民采摘的西瓜个数都等于该村村民数,可知西瓜总数为平方数;根据题干信息:最后甲、乙两车所装西瓜一样多,可知西瓜总数为偶数;且由题意可知西瓜总数大于10。所以可从符合条件的数据由小到大依次代入:

当西瓜总数为16 时,最后甲、乙两车各装西瓜的数量 个,则需从甲车拿出2 个西瓜放到乙车。故正确答案为B。

个,则需从甲车拿出2 个西瓜放到乙车。故正确答案为B。

A.9

B.12

C.27

D.36

参考答案:A

解析:

设甲、乙两队离火灾发生地的距离均为S 公里,当时间一定时,路程和速度成正比,根据题意可得 ,解得S=36。根据“当甲消防队走了

,解得S=36。根据“当甲消防队走了![]() 路程时,乙消防队走了9 公里”可得,甲消防队到达目的地时,乙消防队走了3×9=27 公里,距离目的地还有36-27=9 公里。

路程时,乙消防队走了9 公里”可得,甲消防队到达目的地时,乙消防队走了3×9=27 公里,距离目的地还有36-27=9 公里。

故正确答案为A。

A.242

B.243

C.245

D.246

参考答案:C

解析:

根据题意,选取编号为3 的倍数的新生正好构成开幕式方队,方队的人数应为平方数。代入 选项,B、C 两项除以3 的商均为81,即编号为3 的倍数的新生有81 人,81 是平方数,符 合题意;A、D 两项除以3 的商分别为80、82,均不是平方数,排除。

选取编号为m 的倍数的新生,恰好构成闭幕式方队,即新生人数除以m 的商仍为平方数。 3<m<10,且m 为整数,则当m=4 时,代入B、C 两项,除以4 的商分别为60、61,均 不为平方数,不符合题意;当m=5 时,代入B、C 两项,除以5 的商分别是48、49,48 不 是平方数,49 为平方数,故C 项符合题意。

故正确答案为C。

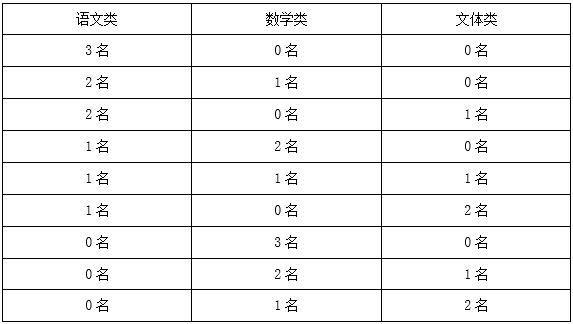

第160题 某高校学生会选拔乡村支教志愿者,初试合格者中,语文类5 名,数学类6 名,文体类4名,从中选取9 名志愿者,但每类至少要选2 名。问就9 名志愿者的科目类别构成而言,共有几种选拔方式?

A.6

B.7

C.8

D.9

参考答案:D

解析:

根据题干“就9 名志愿者的科目类别构成而言”,可知本题需按照科目选人,即只考虑每个科目的志愿者人数。结合条件“每类至少要选2 名”,则每类先选2 名志愿者,共6 名;还需要再选3 名志愿者,采用枚举法:

因此,共有9 种选拔方式。

故正确答案为D。