“微信扫一扫”进入考试题库练习及模拟考试

中级注册安全工程师《安全生产技术基础》历史真题(900题)

A.手掌(不含第一掌指关节)、手指尖

B.上肢、手掌(不含第一掌指关节)

C.手掌(不含第一掌指关节)、手指

D.手指、手指尖

参考答案:B

解析:

不同网眼开口尺寸的安全距离

防护人体通过部位 | 网眼开口宽度(mm) (直径及边长或椭圆形孔短轴尺寸) | 安全距离(mm) |

手指尖 | <6.5 | ≥35 |

手指 | <12.5 | ≥92 |

手掌(不含第一掌指关节) | <20 | ≥135 |

上肢 | <47 | ≥460 |

足尖 | <76(罩底部与所站面间隙) | 150 |

【考点来源】该考点来自教材第一章《机械安全技术》的第一节:机械行业安全概要。

第502题 我国国家标准综合考虑到作业时间和单项动作能量消耗,应用体力劳动强度指数将体力劳动强度分为I、II、III、IV四级。重体力劳动的体力劳动强度指数为20~25,级别是( )级 。

A.I

B.II

C.III

D.IV

参考答案:C

解析:

劳动强度分级如下表:

分级 | 能量消耗(大于基础代谢频率倍数) | 耗氧量/ (L·min-1) | 相当于VO2max 的百分率/% | 心 率/ (L·min-1) | 劳动强度指标 I |

Ⅰ级 | <3 | <1.0 | <25 | <100 | ≤15 |

Ⅱ级 | 3~4.5 | 1.0~1.4 | ~50 | ~124 | ~20 |

Ⅲ级 | 4.6~7.0 | 1.5~2.0 | ~75 | ~150 | ~25 |

Ⅳ级 | >7.0 | >2.0 | >75 | >150 | >25 |

【考点来源】该考点来自教材第一章《机械安全技术》的第八节:人的特性。

第503题

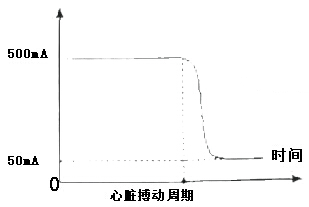

下图表示人的室颤电流与电流持续时间的关系。该图表明,当电流持续时间超过心脏搏动周期时,人的室颤电流约为( )。

A.550mA

B.500 mA

C.450 mA

D.50 mA

参考答案:D

解析:

室颤电流指引起心室发生心室纤维性颤动的最小电流。动物实验和事故统计资料表明,心室颤动在短时间内导致死亡。室颤电流与电流持续时间关系密切。当电流持续时间超过心脏周期时,室颤电流仅为50 mA左右;当持续时间短于心脏周期时,室颤电流为数百mA。

【考点来源】该考点来自教材的第二章《电气安全技术》的第一节:电气危险因素及事故种类。

第504题

粉状乳化炸药的生产工艺包括油相制备、水相制备、乳化、喷雾制粉、装药包装等步骤,其生产工艺过程中存在着火灾爆炸的风险。下列关于粉状乳化炸药生产、存储和运输过程危险因素的说法中,正确的是( )。

A.粉状乳化炸药具有较高的爆轰特性,制造过程中,不会形成爆炸性粉尘

B.制造粉状乳化炸药用的硝酸铵存储过程不会发生自然分解

C.油相材料储存时,遇到高温、还原剂等,易发生爆炸

D.包装后的乳化炸药仍具有较高的温度,其中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应

参考答案:D

解析:

粉状乳化炸药是将水相和油相在高速的运转和强剪切力作用下,借助乳化剂的乳化作用而形成乳化基质,再经过敏化剂敏化得到的一种油包水型的爆炸性物质。粉状乳化炸药的生产工艺可以简单概括为以下几个步骤:油相制备、水相制备、乳化、喷雾制粉、装药包装。制药所用的原材料和辅助材料,如硝酸铵、复合蜡(含乳化剂)等都具有易燃易爆件;成品粉状乳化炸药具有较高的爆轰和殉爆特性,制造过程中还有形成爆炸性粉尘的可能。另外,生产过程中需要采用较高温度和压力的蒸汽,乳化设备中有转动摩擦的部件,喷雾制粉过程中需要使用特种输送泵和功率较大的风机等。因此,粉状乳化炸药生产线存在火灾爆炸的风险。粉状乳化炸药生产原料或成品在储存和运输中存在以下危险因素:

(1)硝酸铵储存过程中会发生自然分解,放出热量。当环境具备一定的条件时热量聚集,当温度达到爆发点时引起硝酸铵燃烧或爆炸。

(2)油相材料都是易燃危险品,储存时遇到高温、氧化剂等,易发生燃烧而引起燃烧事故。

(3)包装后的乳化炸药仍具有较高的温度,炸药中的氧化剂和可燃剂会缓慢反应,当热量得不到及时散发时易发生燃烧而引起爆炸。

(4)危险品的运输可能发生的耐车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情,会引起危险品的燃烧或爆炸。

第505题

道路交通安全监控与检测技术可分为事故预防的监控与检测技术、维护维修的检修与诊断技术两大类。事故预防的监控与检测技术主要有驾驶警报系统、视觉增强系统、车辆导航系统、汽车行驶记录仪和( )等。

A.助力驾驶系统

B.轴温报警系统

C.自动停车系统

D.速度控制系统

参考答案:D

解析:

道路交通安全监控与检测技术分两大类,一类是基于事故预防的监控与检测技术,包括:驾驶警报系统、视觉增强系统、汽车行驶记录仪、车辆导航系统、速度控制系统。一类是基于维护和维修的检修与诊断技术,包括:汽车检测、道路的养护、安全设施的维护与管理。

第506题

为保证船舶航行安全,首先要确定船舶的航向与位置,船舶定位方法按照参照目标可分为( )。

A.岸基定位与星基定位

B.雷达定位与星基定位

C.全球定位与雷达定位

D.航海图定位与洋流定位

参考答案:A

解析:

定位方法按照参照目标可分为岸基定位与星基定位。

第507题

车辆轴箱发热探测器是一种地面热传感装置,可检测车轴轴承发热情况,当车辆通过时,探测器测量轴承发射的红外线辐射热,并参照温度进行比较,以便及时作出处理。该参照温度是( )。

A.地面温度

B.轴箱发热探测器记录的标准温度

C.钢轨温度

D.同一列车的相邻轴承温度

参考答案:D

解析:

当车辆通过时,探测器测量轴承发射的红外线辐射热,并与同一列车的相邻轴承进行比较,如果记录到一个读数高,则向列车监控中心发出信号,给出怀疑发热轴箱的位置,以便及时做出处理。

第508题

运输车辆安全要求包括主动安全性要求和被动安全性要求,被动安全性是指发生事故后,车辆本身所具有的减少人员伤亡和货物受损的能力。下列提高车辆安全性的措施中,属于被动安全性措施的是( )。

A.提高操纵稳定性

B.保证车辆制动性能

C.配置安全带

D.保证车灯性能良好

参考答案:C

解析:

行驶安全性包括主动安全性和被动安全性。

第509题

铁路机车冲突事故是铁路行车事故的主要类型之一。下列安全隐患中,能直接导致机车冲突事故的是( )。

A.机车车辆走行部构件、轮对等限度超标

B.停留车辆未采取防溜措施导致车辆溜逸

C.调车作业人员违章跳车

D.线路及道岔限度超标

参考答案:B

解析:

导致机车车辆脱轨事故的隐患。调车作业人员违章跳车导致人员伤亡的隐患。

第510题

熔炉、炼钢、锻造、玻璃烧制、锅炉、印染等多有高温作业,改善其作业条件最根本的措施是( )。

A.提高设备自动化水平

B.强力通风

C.隔热,阻断辐射

D.穿耐热工作服

参考答案:A

解析:

对于高温作业,首先应合理设计工艺流程,改进生产设备和操作方法,这是改善高温作业条件的根本措施。

第511题

电弧焊作业人员的眼睛暴露于弧光照射下,会引起眼角膜炎,甚至电光性眼炎,引起这种伤害的主要原因是电弧焊产生的( )。

A.红外线

B.紫外线

C.可见光

D.热

参考答案:B

解析:

生产环境中,物体温度达1 200℃以上的辐射电磁波谱中即可出现紫外线。随着物体温度的升高,辐射的紫外线频率增高,波长变短,其强度也增大。

第512题

在生产中,由于振动对手臂的伤害会导致手臂振动病,减轻或防范对手臂振动伤害的措施较多。下列措施中,预防手臂振动病效果不佳的是( )。

A.减少作业人员手臂振动暴露时间

B.使用砂轮机人员戴线手套

C.空调安装工打墙孔使用手握部为橡胶材料层的电钻

D.采用焊接工艺替代铆接工艺

参考答案:B

解析:

振动的控制措施主要是:(1)控制振动源。应在设计、制造生产工具和机械时采用减振措施,使振动降低到对人体无害水平。(2)改革工艺,采用减振和隔振等措施。如采用焊接等新工艺代替铆接工艺;采用水力清砂代替风铲清砂;工具的金属部件采用塑料或橡胶材料,减少撞击振动。(3)限制作业时间和振动强度。(4)改善作业环境,加强个体防护及健康监护。

第513题

某生产车间在生产过程中产生大量的粉尘和有毒有害气体,为了控制车间内的粉尘和有毒有害气体,设计了一套高效的通风除尘系统,其中装有离心风机。该风机产生的噪声主要是( )。

A.空气动力性噪声

B.机械性噪声

C.电磁性噪声

D.振动性噪声

参考答案:A

解析:

生产性噪声可分为空气动力噪声、机械性噪声、电磁性噪声3类。

第514题

进入有限空间作业,作业现场应设置警示标识,评估可能存在的职业危害,并提供合格的作业安全防护措施,个体防护用品及检测报警仪器。此外,还必须提供( )。

A.风向标

B.作业人员健康证明

C.作业人员备案手续

D.应急救援保障

参考答案:D

解析:

进入密闭空间作业应由用人单位实施安全作业准入。用人单位应采取综合措施,消除或减少密闭空间的职业危害以满足安全作业条件,主要有以下几点:

第515题

在工业生产中散发的各种粉尘,有害气体和蒸气等有毒有害物,如果不加控制,会使环境受到污染和破坏,对人的健康造成危害。上述有毒有害物进入人体的主要途径是( )。

A.血液

B.消化道

C.皮肤

D.呼吸道

参考答案:D

解析:

生产性毒物进入人体的途径主要是经呼吸道,也可经皮肤和消化道进入。

第516题

采用工程技术措施消除或降低粉尘危害,是防止尘肺发生的根本措施。某石材厂拟采取措施控制粉尘危害,应优先采用的措施顺序是( )。

A.改革工艺流程→湿式作业→密闭、抽风、除尘→个体防护

B.改革工艺流程→密闭、抽风、除尘→个体防护→湿式作业

C.改革工艺流程→密闭、抽风、除尘→湿式作业→个体防护

D.改革工艺流程→湿式作业→个体防护→密闭、抽风、除尘

参考答案:A

解析:

采用工程技术措施消除和降低粉尘危害的措施按采用的优先顺序是:(一)改革工艺过程通过改革工艺流程使生产过程机械化、密闭化、自动化,从而消除和降低粉尘危害。(二)湿式作业湿式作业防尘的特点是防尘效果可靠,易于管理,投资较低。该方法已为厂矿广泛应用,如石粉厂的水磨石英和陶瓷厂、玻璃厂的原料水碾、湿法拌料、水力清砂、水爆清砂等。(三)密闭、抽风、除尘对不能采取湿式作业的场所应采用该方法。干法生产(粉碎、拌料等)容易造成粉尘飞扬,可采取密闭、抽风、除尘的办法,但其基础是首先必须对生产过程进行改革,理顺生产流程,实现机械化生产。在手工生产、流程紊乱的情况下,该方法是无法奏效的。密闭、抽风、除尘系统可分为密闭设备、吸尘罩、通风管、除尘器等几个部分。(四)个体防护 当防、降尘措施难以使粉尘浓度降至国家标准水平以下时,应佩戴防尘护具。另外,应加强对员工的教育培训、现场的安全检查以及对防尘的综合管理等。

第517题

粉尘的理化特性直接影响着粉尘的危害性和控制方法的选择。下列关于粉尘理化特性的说法中,正确的是( )。

A.粉尘分散度越高,被吸入人体的机会越多

B.直径大于10μm的粉尘对人体危害性最大

C.带电的粉尘易进入肺泡

D.有机粉尘一般不具有爆炸性

参考答案:A

解析:

粉尘的分散度是表示粉尘颗粒大小的一个概念,它与粉尘在空气中呈浮游状态存在的持续时间(稳定程度)有密切关系。在生产环境中,由于通风、热源、机器转动以及人员走动等原因,使空气经常流动,从而使尘粒沉降变慢,延长其在空气中的浮游时间,被人吸入的机会就越多。直径小于5μm的粉尘对机体的危害性较大,也易于达到呼吸器官的深部。

第518题

电离辐射的防护分为外照射防护和内照射防护。外照射的防护方法有三种,下列防护方法中,不属于外照射防护方法的是( )。

A.时间防护

B.距离防护

C.屏蔽防护

D.通风防护

参考答案:D

解析:

电离辐射的防护,主要是控制辐射源的质和量。电离辐射的防护分为外照射防护和内照射防护。外照射防护的基本方法有时间防护、距离防护和屏蔽防护,通称“外防护三原则”。内照射防护的基本防护方法有围封隔离、除污保洁和个人防护等综合性防护措施。

第519题

作业场所存在噪声危害的企业,应采取有效的措施控制噪声。针对生产过程产生的噪声,最根本的控制措施是( )。

A.合理安排劳动作息时间,减少接触噪声时间

B.为接触噪声人员配备护耳器

C.采用工程技术手段控制噪声

D.远距离操作产生噪声的设备

参考答案:C

解析:

作业场所存在噪声危害的企业应采用行之有效的新技术、新材料、新工艺、新方法控制噪声。对于生产过程和设备产生的噪声,应首先从声源上进行控制,使噪声作业劳动者接触噪声声级符合相关标准的要求。采用工程控制技术措施仍达不到相关标准要求的,应根据实际情况合理设计劳动作息时间,并采取适宜的个人防护措施。

第520题

在存在粉尘和毒物的企业,职业危害控制的基本原则是优先采用先进工艺技术和无毒、低毒原材料,对于工艺技术或原材料达不到要求的,应当优先采用的措施是( )。

A.采用先进的个人防护措施

B.采用防尘、防毒排风设备或湿式作业

C.定期轮换接触尘毒危害的员工

D.设置事故通风装置及泄漏报警装置

参考答案:B

解析:

对于作业场所存在粉尘、毒物的企业防尘、防毒的基本原则是:优先采用先进的生产工艺、技术和无毒(害)或低毒(害)的原材料,消除或减少尘、毒职业性有害因素。对于工艺、技术和原材料达不到要求的,应根据生产工艺和粉尘、毒物特性,设计相应的防尘、防毒通风控制措施,使劳动者活动的工作场所有害物质浓度符合相关标准的要求;如预期劳动者接触浓度不符合要求的,应根据实际接触情况,采取有效的个人防护措施。